Существует любопытный феномен: фильм, который мы смотрели в двадцать лет, при повторном просмотре в уже более взрослом возрасте открывается совершенно иначе. Персонажи, которые казались однозначными злодеями, вдруг обретают объём, их мотивы становятся понятнее, а иногда даже близкими. Речь не идёт об оправдании насилия или преступлений. Речь о том, что с возрастом меняется оптика восприятия, и это изменение многое говорит о природе взросления.

Начнём с простого наблюдения: молодость тяготеет к абсолютам. В юности мир воспринимается более контрастно, деление на добро и зло кажется очевидным. Это не недостаток молодого восприятия, а скорее его особенность. Подросток или двадцатилетний человек ещё формирует свою систему ценностей, и ему необходимы чёткие ориентиры. Герой должен быть героем, злодей — злодеем. Эта определённость даёт опору.

С накоплением жизненного опыта происходит неизбежное столкновение с неоднозначностью реальности. Мы видим, как хорошие люди совершают сомнительные поступки под давлением обстоятельств. Наблюдаем, как система может сломать человека, как старые травмы влияют на поведение спустя десятилетия, как благие намерения приводят к катастрофам. Мир перестаёт быть чёрно-белым не потому, что мы становимся циничнее, а потому что видим его сложность собственными глазами.

Возьмём Джокера из «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана. Да, пример банальный, но погодите бросаться тапками. В двадцать лет он воспринимается как воплощение хаоса, безумец, который хочет смотреть, как горит мир. Но после того как ты прошёл через экономические кризисы, увидел, как работают социальные институты, столкнулся с бюрократическим равнодушием и системной несправедливостью, его монологи звучат как-то иначе. Когда он говорит о том, что общество создаёт правила только для собственного удобства, что люди цивилизованы лишь пока всё спокойно, это резонирует с реальным опытом. Мы не одобряем его методы, но понимаем источник его ярости. Джокер не безумец. Он продукт общественного равнодушия, человек, которого система выплюнула и который решил показать её лицемерие.

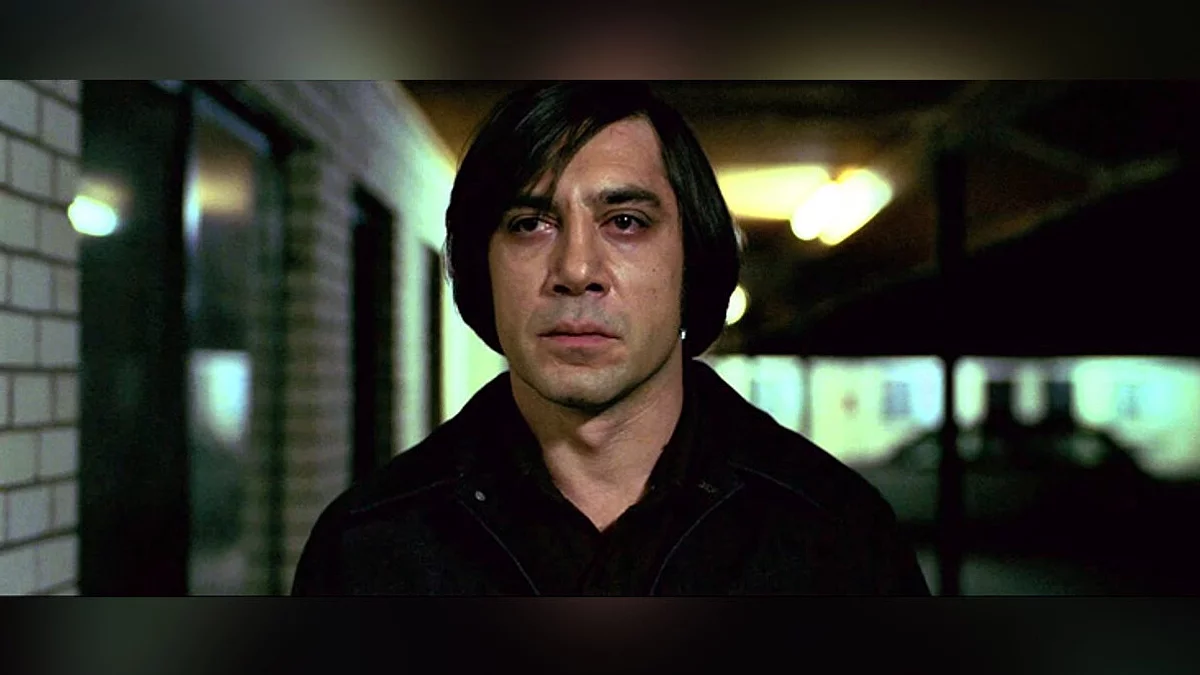

Однако не все злодеи поддаются такому переосмыслению, и это важное различие. Антон Чигур из «Старикам тут не место» братьев Коэн представляет совсем другой тип. Если Джокер социален и хочет донести месседж, то Чигур — это почти чистая энтропия. Он убивает по своей внутренней логике, иногда полагаясь на бросок монеты. У него нет крика о помощи, нет разочарования в людях. Есть холодная, механическая философия. В молодости он кажется просто чудовищем. С возрастом же начинаешь замечать другое: его странную честность и следование собственному кодексу в мире, где все остальные лгут. То, как он воплощает безразличие вселенной к человеческой морали.

С Чигуром дело не в сочувствии. Дело в признании. Он отражает что-то реальное: безжалостность случайности, распад старых моральных ориентиров, существование людей вне привычных категорий добра и зла. Возможно, с возрастом принимаем, что мир может порождать нечто, не поддающееся нашим попыткам объяснить или исправить.

А вот случай с Ганнибалом Лектером из «Молчания ягнят» показывает другую сторону проблемы. Лектер — это серийный убийца и каннибал, но он упакован в образ, который культура обожает: утончённый интеллектуал, ценитель искусства, человек с безупречными манерами. Он говорит на нескольких языках, цитирует классику, разбирается в живописи. Он абсолютно уверен, проницателен, свободен от условностей. Лектер создаёт ощущение, что видит людей по-настоящему, как он видит Кларису Старлинг. В мире, где люди чувствуют себя невидимыми и непонятыми, это невероятно соблазнительно.

Взрослея, мы устаём от банальности, от обычных людей, от бесконечных социальных игр. И появляется персонаж, который выше всего этого, который говорит правду в лицо, который честен в своей чудовищности. Понятно, что это ложное противопоставление. Быть монстром — это не альтернатива лицемерию, это просто другая форма зла. То, что мы чувствуем к Лектеру, это не сочувствие, а очарование. А очарование — это то, что делает его по-настоящему опасным. Он заставляет забыть, что за изысканными манерами стоит человек, который убивает и ест людей не из-за травмы или философии, а потому что хочет.

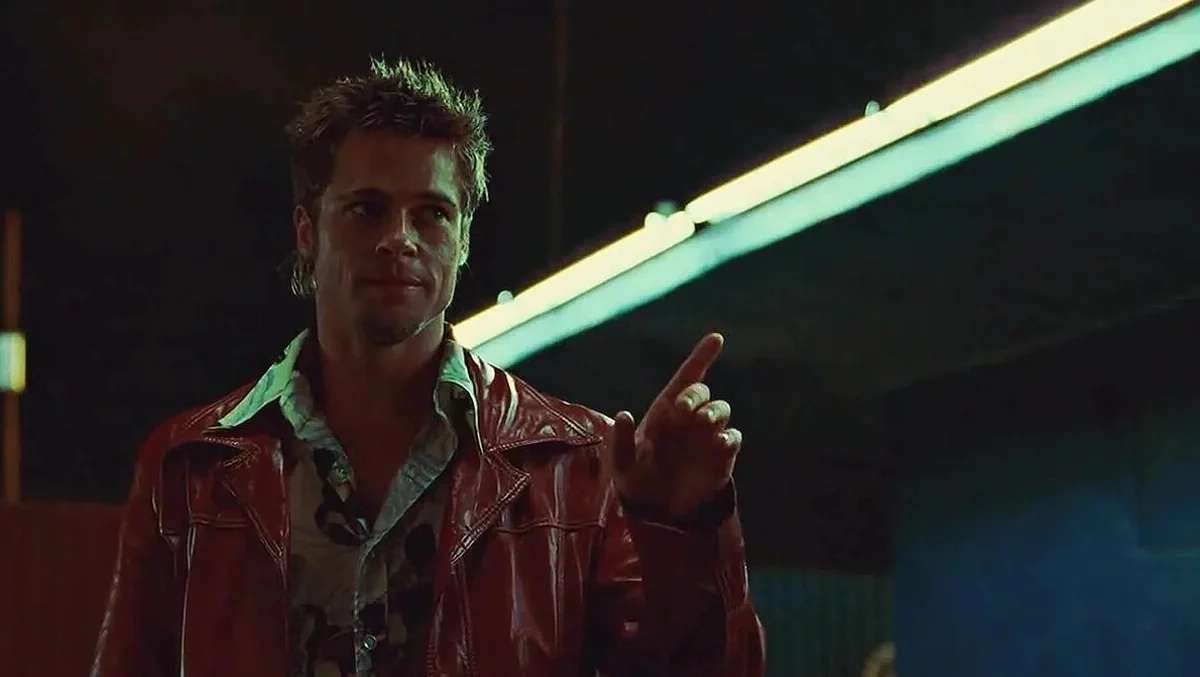

Тайлер Дёрден из «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера демонстрирует, пожалуй, самую драматичную трансформацию восприятия с возрастом. В двадцать он кажется пророком и неким панк-мессией. Он говорит то, что молодой зритель чувствует, глядя на более взрослое поколение: работа бессмысленна, потребительство убивает душу, мужественность кастрирована, мы поколение, которое живет впустую. Он харизматичен, свободен, опасен.

А вот уже будучи взрослым и при повторном просмотре видишь совсем другое. Культ личности, слепое подчинение, терроризм, романтизацию насилия, презрение к слабым. Тайлер не освобождает людей, он заменяет одну систему контроля другой, ещё более жёсткой. Члены Проекта Разгром лишены индивидуальности не меньше офисных работников. Структура похожа на тоталитарную: харизматичный лидер, который обещает возрождение через разрушение, создаёт иерархическую армию и легитимизирует насилие как путь к настоящей жизни.

Однако здесь важно уточнение. Взрослые находят в Тайлере Дёрдене отражение своей усталости от системы и окружающей лжи. После финансовых кризисов, после того как видел, как работает финансовая система, как банки получают помощь государства, а люди теряют дома, работу и деньги, его идея обнуления долгов звучит совсем иначе. Ты уже не студент, восхищающийся анархией. Ты человек, который, возможно, платил ипотеку, и понимаешь, что большая часть денег — это цифры в компьютерах, и что система держится на коллективной договорённости.

С возрастом накапливается усталость от лжи: корпоративный новояз, политические обещания, которые никогда не выполняются, реклама счастья через потребление, необходимость улыбаться на встречах, которые могли быть письмом. Когда Тайлер говорит правду прямо, это облегчение. Взрослые понимают его не потому, что хотят взрывать здания, а потому что иногда фантазируют: что если бы можно было начать заново, что если бы вся эта система обязательств и социальных ролей просто исчезла. Это не план действий. Это усталость. И Финчер специально показывает эту двойственность.

Озимандиас из «Хранителей» Алана Мура и Зака Снайдера задаёт самый неудобный вопрос: что, если злодей на самом деле прав? Эдриан Вейдт убивает миллионы, чтобы спасти миллиарды. Он предотвращает ядерную войну, создав общего врага. И самое ужасное, его план работает. В молодости всё кажется очевидным: конечно, он злодей, он убил невинных. Но с возрастом, особенно если следишь за политикой и историей, начинаешь понимать масштаб дилеммы. Сколько жизней стоит предотвращённая война. Имеет ли кто-то право принять такое решение.

Озимандиас не безумен и не садист. Он рационален. Он сделал расчёт, принял решение и воплотил его. Он не наслаждается убийством, он считает это необходимой жертвой. Его реплика: «Я сделал это тридцать пять минут назад» гениальна, потому что показывает: в реальности так и работают сложные решения. Не как драматичная развязка, где героя можно остановить в последний момент, а как свершившийся факт.

Взрослые понимают Озимандиаса не потому, что одобряют его действия, а потому, что признают: в мире нет простых решений, иногда все варианты ужасны. Политики, корпорации, даже врачи во время пандемий принимают решения, где кто-то пострадает. Вопрос только в масштабе. Озимандиас — это кошмар взрослого мира: иногда правильного ответа не существует.

Рой Батти из «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта представляет совершенно иной случай. Он вообще не злодей в традиционном смысле, хотя формально выступает антагонистом. В молодости фильм воспринимается как красивая фантастика про репликантов. Но с возрастом понимаешь: Рой — это мы. Ему дали четыре года жизни, он осознал свою смертность и отчаянно пытается её избежать. Он идёт к своему создателю с простым вопросом: дай мне больше времени. Разве не этого хочет каждый, кто понял, что жизнь быстротечна?

Его монолог перед смертью: «все эти мгновения потеряются во времени, как слёзы под дождём» — это не слова злодея. Это крик о том, что весь твой опыт, всё, что ты видел и чувствовал, всё, что делает тебя тобой, исчезнет. Никто не увидит то, что видел ты. Молодому кажется, что времени бесконечно много. С возрастом начинаешь чувствовать, как оно утекает, и монолог Роя становится невыносимо личным.

Самое поразительное: умирая, Рой спасает Декарда, человека, который его преследовал. Он делает это не из расчёта, а просто потому, что жизнь ценна. Это момент чистого сострадания от нечеловека, который оказывается человечнее людей. С Роем Батти дело скорее не в сочувствии злодею, а в узнавании себя. Он зеркало, в котором мы видим свою собственную смертность и желание, чтобы наша жизнь что-то значила.

Нина Сэйерс из «Чёрного лебедя» Даррена Аронофски добавляет ещё одно измерение. Она вообще не злодей, но её включение в этот разговор важно, потому что с возрастом понимаешь: она жертва. В молодости это триллер о балерине, которая теряет связь с реальностью. Галлюцинации, паранойя, насилие. Драматично и страшно.

Пересматривая фильм взрослым, особенно если сталкивался ранее с так называемой токсичностью, видишь совсем другое. Мать, которая проецирует свои несбывшиеся мечты на дочь. Режиссёр, который манипулирует и домогается. Система, требующая перфекционизма до саморазрушения. Девушка, которую никогда не учили говорить «нет». Нина не сумасшедшая, она сломанная, и это огромная разница.

С возрастом многие узнают в Нине свой перфекционизм, своё стремление соответствовать, свою неспособность установить границы. Может, не до такой степени, но сколько людей выгорают на работе, разрушают своё здоровье, жертвуют отношениями ради совершенства. Её последние слова [«Я была совершенна»] в молодости кажутся триумфом, она достигла своей мечты. С возрастом понимаешь: она умирает, считая, что её ценность в одном идеальном выступлении. Нина показывает, что иногда мы сами себе злодеи, что внутренний критик и перфекционизм могут быть смертельны.

Ну и чтобы жизнь всё же не была малиной, есть Майкл Майерс, например. Майкл — это не персонаж, а функция. Доктор Лумис прямо называет его чистым злом. Нет предыстории, нет мотива, нет философии в оригинальном фильме. Он просто убивает. Он ближе к природной катастрофе, чем к человеку. Интересно, что когда Роб Зомби в своём ремейке попытался дать Майклу трагическую предысторию с тяжёлым детством и травмами, многие фанаты это отвергли. Потому что это разрушило макгаффин вселенной.

Майкл страшен именно потому, что его нельзя понять, нельзя объяснить, нельзя исправить правильным воспитанием. Молодым он страшен физически. Взрослым он страшен концептуально, он напоминание, что иногда зло не имеет причины, что мир может быть случайно жестоким, что не всё поддаётся анализу и терапии. И это, возможно, здоровая граница. Если мы начинаем сочувствовать Майклу Майерсу, мы заблудились. Он существует как напоминание: некоторые вещи находятся за пределами понимания и искупления.

Что объединяет все эти случаи переосмысления?

Во-первых, накопление собственного опыта боли и разочарования. Когда ты сам прошёл через потери, предательства, несправедливость, легче представить, как это может деформировать личность. Это не оправдывает злодеев, но делает их человечнее в наших глазах. Мы понимаем, что граница между нормой и отклонением тоньше, чем казалось в юности.

Во-вторых, усталость от морализаторства и однозначных ответов. С годами надоедают идеальные герои, которые всегда знают, что правильно. Мы ценим персонажей, которые задают неудобные вопросы о морали, справедливости, природе зла. Мы понимаем, что реальные этические дилеммы редко имеют очевидное решение.

В-третьих, развитие эмпатии через собственную уязвимость. Пережив собственные кризисы, мы лучше понимаем, как страдание может исказить восприятие, как отчаяние толкает на крайние меры, как изоляция превращает человека в монстра. Мы видим в злодеях не воплощение абстрактного зла, а результат цепочки обстоятельств, в которой могли оказаться сами.

Однако важно различать понимание и оправдание. Понимать мотивы не значит соглашаться с методами. Можно признавать, что Джокер прав насчёт лицемерия общества, не одобряя терроризм. Можно видеть логику Озимандиаса, оставаясь на стороне Роршаха. Можно сочувствовать боли Нины, не романтизируя саморазрушение. Зрелость не в том, чтобы встать на сторону злодея, а в том, чтобы видеть полную картину человеческого поведения во всей её сложности.

Становясь старше, мы не обязательно становимся мудрее, но определённо становимся более терпимыми к неопределённости. Мы учимся жить с противоречиями, принимать, что люди сложнее своих поступков, что контекст имеет значение, что иногда правильного решения просто не существует. Киношные злодеи становятся для нас не столько объектами осуждения, сколько зеркалами, в которых мы видим отражение собственных страхов, сомнений и нерешённых вопросов.

В конечном счёте, способность понять мотивы злодея — это не признак морального упадка или цинизма. Это признак того, что мы прожили достаточно, чтобы увидеть мир в оттенках серого. Что мы достаточно честны, чтобы признать: при других обстоятельствах, с другой историей, при других поворотах судьбы грань между героем и злодеем могла пройти иначе. Эта мысль одновременно пугает и освобождает. Она делает нас ответственнее за свой выбор, понимая, как легко можно свернуть не туда. И она делает нас человечнее, напоминая, что монстры в кино — это всегда, в конечном счёте, истории о нас самих.

Papa Urban

Papa Urban